復興再生通信 Vol.3

2年目を迎えた東北ブロック震災復興プロジェクト

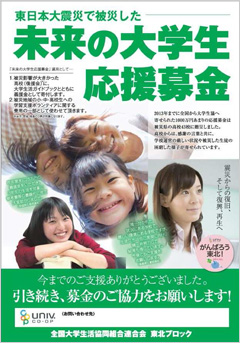

震災復興プロジェクトは、2013年夏に発足して以来、ブロック学生事務局や会員生協の協力の下に(1)未来の大学生応援募金、(2)被災地訪問ツアー、(3)被災地の学習支援、などの活動を継続的に行ってきました。応援募金の進展は緒に就いたばかりですが、立命館大生協から多額な拠金が寄せられるなどして、全国的な支援の広がりが期待されます。全国への呼びかけは、震災を風化させない活動としても重要です。

在学時に被災体験をした大学生の多くが来春に卒業することになり、被災3県での風化も気掛かりです。震災体験を後輩に伝えることは引き続き重要な課題といえます。

今期の特徴は、活動が「広がり」を示していることです。本年5月開催の東北事業連合総会に石巻西高の齋藤幸男校長をお招きし、被災高校の取組などのご報告を頂きました。「時間が短くてもったいない」との感想が総会参加者から多く出されるほど有意義なお話でした。私は、昨年3月に齋藤校長を訪れ、「未来の大学生第一次応援募金」の拠金をお渡ししたのです。これが御縁になったのです。被災地の訪問ツアーにも「広がり」が見られました。弘前大生協の学生・職員の皆さんには、宮城県沿岸被災地に青森から遠路遥々バス1台で赴いて頂きました。また、ブロック学生事務局は岩手沿岸被災地の訪問ツアーを企画実行しております。これまでの被災地ツアーは宮城県、福島県を対象にしていたのです。さらに、地域との繋がりを広める活動も検討されております。これは、地産地消を通じて宮城県沿岸被災地の復興支援を行っている「みやぎ生協」の協力の下で進めようとしているものです。宮城県南に位置する亘理町の「蕎麦プロジェクト」への協力から始める計画です。

東日本大震災復興再生タスク代表 板垣乙未生(東北大学名誉教授)

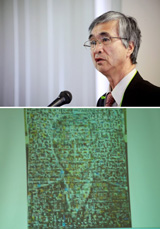

石巻西高等学校 齋藤幸男校長の講演

たくさんの写真で作られた

たくさんの写真で作られた齋藤校長の特大ポスター

2014年5月18日(日)、第32回東北事業連合通常総会が開催されました。その総会に来賓として「石巻西高等学校」の齋藤幸男校長をお招きし、ご講演いただきました。齋藤校長の講演に資料として配布された冊子には震災当日3月11日から、生徒の安否確認もままならない中、44日間の避難所運営にあたられたこと、生徒の訃報が届いても受け入れることができなかったことなどが記されています。本来ならば晴れがましいはずの卒業式や始業式、入学式を、悲しみや不安を抱えたまま過ごさなければなりませんでした。そんな生徒たちの状況を懸念し「心とからだのアンケート」を提案してくれたのが長野県の緊急支援カウンセラーでした。アンケートを実施した結果、学校全体の状況を把握して指導に当たることができるようになり、さらに生徒との面談などを通して、一人一人を深く理解し、個々の生徒に寄り添う心のケアへと向かえるようになってきたとのことでした。これまでに生徒と一緒にさまざまなスポーツや企画を実施し、互いの絆を深めてきました。講演でのハイライトはたくさんの絆から生まれた写真で構成された齋藤校長の特大ポスターです。心の通う、そんな教育の現場を教えていただいた貴重な時間でした。

弘前大学生協被災地訪問バスツアー

8月5日(火)弘前大生協学生委員会と職員のメンバー36名が、被災地視察バスツアーを企画し宮城県を訪れました。

まず津波で多くの犠牲者を出した岩沼市の「千年希望の丘」を訪ねました。いざという時に津波の力を弱め、高台避難場所にもなる丘は、震災を未来に伝え千年先まですべての人が幸せに暮らせるようにという願いを込めて市が整備を進めている復興計画です。すでに高さ10メートルの丘が3か所に出来上がっていました。

次に訪ねたのが閖上港です。日和山富主姫(ぬしひめ)神社の小山の上からは、津波にのまれ何もない港とかつての住宅地、津波で壊された佐々直かまぼこの社屋だけがポツンと見渡せます。閖上にはカナダ政府から贈られた木材で建設されたメイプル館があり、閖上朝市の再開など復興事業の拠点となっています。そこでは閖上港協同組合の理事長さんから、震災当時の様子と現在に至るまでの行政の対応などをお話しいただきました。「まず逃げろ!家族を探したりせず一人で逃げろ、みんながそうすればきっと後で会えるから」。お年寄りや家族を助けようとして逃げ遅れ、多くの人が犠牲者となったことからの大きな教訓です。メイプル館での昼食休憩のあと、震災遺構として指定された閖上中学校へ移動しました。ここでは14名の生徒が犠牲となりました。献花をし、全員で黙とうをささげました。

最後に訪ねたのは仙台港に近い七ヶ浜町。ここでは全国大学生協連合会が震災直後からボランティア活動を続けています。現地で活動中の学生のみなさんからお話を伺い、参加者からはたくさんの質問が出されました。ボランティアに参加して思ったこと、考えたことなどを参加者とボランティアメンバーとが共有できた有意義な時間となりました。

千年希望の丘から復興の様子を眺める

千年希望の丘から復興の様子を眺める メイプル館で理事長のお話を聞く

メイプル館で理事長のお話を聞く 閖上中学校での献花

閖上中学校での献花 メイプル館の入り口に歓迎の掲示

メイプル館の入り口に歓迎の掲示全国教職員セミナー in ふくしま開催

二年に一度開催されている全国教職員セミナーが、9月5日・6日、福島大学・コラッセ福島を会場に開催されました。参加者はこれまで最大の286名。福島開催の関心の高さがうかがえます。中井勝巳福島大学学長のご挨拶と東北ブロック運営委員長清水修二先生の記念講演でセミナーが始まりました。シンポジウムでは「協同の原点に立ち返る」をテーマに4名のパネリストから 【1】「原発事故がもたらしたもの、私たちに問われていること」、【2】「学生とともに、大学とともに」、【3】「大学生協の課題と潜在可能性」、【4】「協同を作る学びを」の報告と発言があり、その後会場との質疑応答が行われました。終了後の懇親会では福島大学生協食堂を会場に、福島自慢のお料理やお酒を十分に堪能させていただきました。

二日目は午前と午後に分かれて6つの分科会が行われました。閉会までの二時間に行われた特別企画「原子力災害からの復興に向けた協同の力」では、コープふくしま、郡山医療生協、福島県生協連、福島大学小山ゼミの学生たちがそれぞれの立場から、原発事故直後からの放射能汚染学習、除染、被災者(特に若い母親や子ども)への支援活動、安全な米の栽培など、協同の力を発揮した地道な取り組みが臨場感を持って報告されました。そして今後は高等教育を担う大学の教職員や大学生協が中心となって、福島以外の地域が自分たちのこととして原発について学ぶことが必要である、と締めくくられました。翌9月7日はオプションで「福島の被災地を訪ねるバスツアー」が企画され100名余りの方が参加しました。伊達市小国地区及び南相馬市を訪問、南相馬市では 現地説明者である「みんな共和国」代表の高橋慶氏のお話をうかがいました。

震災復興支援メニュー

震災復興支援メニューとして大学生協東北事業連合が企画する「さば一汐」(石巻市丸平かつおぶし製造)が、11/11からの平日5日間、東北の各大学生協で提供されます。同メニューは、1食の価格が240円、うち3円が「未来の大学生応援募金」となります。これまで被災取引先の支援として行ってきた震災復興支援メニューに新たに「未来の大学生応援募金」が位置づけられます。東北事業連合では今後も、3.11にちなみ毎月11日に震災復興支援メニューを企画していく予定です。

いわて被災地訪問

2014年10月12日(日)、岩手大学生協学生委員会が中心となって、岩手県沿岸地域の宮古市田老地区と山田町を訪問する「いわて被災地訪問」が行われ、6会員31名の学生委員・生協職員が参加しました。

宮古市田老地区は明治29年、昭和8年に大きな津波被害に見舞われた経験をもとに、「津波防災の町」宣言をして防災教育に力を注いできました。「万里の長城」と呼ばれた高さ10mを誇る防潮堤が町を囲み、津波には万全の対策を持つと言われてきましたが、2011年3月11日の震災は甚大な津波被害をもたらしました。田老では語り部の方に当時の様子、それからの復興についてお話を聞き、防潮堤を乗り越えて迫る津波のDVD映像に衝撃を受けました。破壊された防潮堤は現在復旧工事が進められています。人口は2800人の内、震災での死亡・行方不明者が911名、さらに1000人が地区を離れ避難しています。被災地再興の厳しさが伺えました。過去の大きな津波被害の教訓が永い年月の中で忘れられてしまうという現実を再認識し、「つなみてんでんこ」の防災教育はこれまで以上に、田老から全国に発信されています。

震災遺構になる

震災遺構になる「たろう観光ホテル」

「万里の長城」

「万里の長城」防潮堤の上から

「津波防災の町宣言」の碑

「津波防災の町宣言」の碑続いて訪問した山田町は、震災当時津波だけでなく、町全体に火災が広がり水道が出ないなか消火活動もできずに被害が拡大した町です。被災地訪問では猛火が目の前まで迫った八幡神社の鳥居の前で話しを聞き、「鎮魂と希望の鐘」の高台から山田町駅の跡地や、建設中のかさ上げ工事の様子を見学しました。山田町では被災者緊急雇用事業・無料浴場「御蔵の湯」の運営を町から委託されたNPO法人が破産手続きを申請し、復興予算8億円が復興事業に使われなくなってしまうという残念な問題も生じています。現状は病気やケガを負っても被災した町立病院の遠く離れた仮設診療所まで行かなくてはならない不便な生活だということがわかりました。

今回の被災地訪問は、岩手大学生協学生委員会が企画し、バスの中でのガイドや現地での説明も学生委員長の高橋君が担当してくださいました。学生が中心となる被災地訪問は初めての試みです。こうした試みが今後も継続され、組合員の参加をも呼びかける取り組みになることを全員で確認できたバスツアーでした。

みやぎインターカレッジコープの募金活動報告

毎月、募金カレー&募金ミスドなどを実施しています キャンパス別募金額は目標 10万円6万7.353円でした。

| 店頭募金 | ミスド | カレー | |

|---|---|---|---|

| 仙台白百合女子大 | 5,691円 | × | 5,000円 |

| 東北生活文化 | 6,026円 | 3,220円 | × |

| 仙台高専広瀬 | 2,625円 | 2,800円 | 4,150円 |

| 仙台高専名取 | 8,868円 | 2,800円 | 7,300円 |

| 聖和学園短大 | 3,509円 | 2,394円 | 4,700円 |

| 仙台会館本店 | 8,270円 | ||

| 合計 | 34.989円 | 11.214円 | 21.150円 |

大学生協仙台会館未来の大学生応援募金バザー

7月7日大学生協仙台会館での未来の大学生協応援募金(事業連合+労組+ブロック+インカレ合同)のためのバザーを開催しました。弘前大生協のアップルケーキ、事業連合からのお菓子詰め合わせは完売。

クッキー付きコーヒーも好評でした。栃木産直送野菜もほぼ売れ、1番人気はアスパラガスでした。かぼちゃは重いなどの理由から少し敬遠されましたが茄子やピーマンは早々に販売終了でした。 募金額は5万8,391円になりました。

今回は多くの人の協力で成功させることが出来たことが一番の成果でした。今後も計画します。(青柳)

2014年6月〜10月までの主な活動

- 6月22日(日)ふくしま被災地訪問⇒学生・教職員・生協職員44名参加

- 7月7日(月)仙台会館復興支援バザー

→お菓子、やさい、淹れたてコーヒーなどなど。募金額は58,391円 - 8月5日(火)弘前大生協みやぎ被災地訪問⇒36名参加

- 8月4日〜7日/8月7日〜8月10日/9月3日〜9月6日(3ターム)

→全国大学生協連ボランティア活動・七ヶ浜ボランティアセンター - 8月23日 東北ブロック七ヶ浜学習支援ボランティア

→福島大学で今年3月まで学長を務められていた入戸野修先生が参加、科学マジックと科学おもちゃ作りを企画 - 9月5日(金)〜9月6日(土)全国教職員セミナー

- 9月7日(日)福島被災地訪問

- 10月4日(土)東北ブロック七ヶ浜学習支援ボランティア⇒5名参加

- 10月12日(日)いわて被災地訪問⇒31名参加

全国から寄せられた未来の大学生応援募金

募金額は2014年9月30日現在 1,196,293円

立命館大学生協から未来の大学生応援募金¥718,525が寄せられました。

実はすごい取り組みをしているので紹介します。

年間を通じて募金メニュー(1食10円)義援金おにぎり(1食10円)を展開されています。さらに店頭募金や出資金返還時の募金呼びかけ、東日本大震災チャリティ夏祭り募金、高田高校への辞書プロジェクト、生協マンション家賃減額措置、卒業記念品寄付など。

震災の年に入学された学生さんが来春卒業されます。東北から遠く離れた関西で震災復興再生のために応援募金活動をされてきていますが酒井専務理事が仙台のご出身ということもあるでしょうか。「立命館大学には東北出身の学生さんも多いのでレスポンスも高いのでしょう!」との専務談でした。

【応援募金の目的】

- 被災影響の大きい高校(後援会)に大学生活ガイドブックとともに「義援金」として送ります。

- 被災地での「学習支援ボランティア」(東北ブロック主催)の費用に充てます。

七十七銀行店コード 100( 普 )口座番号7983492

未来の大学生応援募金 代表:戸田 俊浩

これからの主な活動予定

●11月16日(日)「2014みやぎ被災地訪問」

→今回はみやぎ生協「食のみやぎ復興ネットワーク」で取組んでいる活動を見学します。

| 日時 | 2014年11月16日(日) |

|---|---|

| 内容 | 被災地訪問(亘理町そばプロジェクト、岩沼市千年希望の丘、名取市閖上地区、仙台市荒浜)、昼食(名取市閖上「メイプル館」を予定) |

| 対象 | 主に東北ブロックの大学生協組合員、学生委員、生協職員 |

| 定員 | 45名まで(運営スタッフ含む) |

| 参加費 | 2,000円(バス代・昼食・保険料及び「未来の大学生応援募金」500円込み) |

●11月22日(土)8時〜15時 七ヶ浜学習支援ボランティア

●12月七ヶ浜学習支援ボランティア&クリスマス会

※七ヶ浜学習支援ボランティアは、月1〜2回で継続予定です。